Blog

Los síndromes mielodisplásicos son un tipo de enfermedad poco frecuente – 3,29 casos cada 1000.000 habitantes- que surge como consecuencia de “una médula ósea que trabaja poco y mal”, en palabras Ana Alfonso, hematóloga de la Clínica Universitaria de Navarra. Descubrimos lo básico de este cáncer que afecta especialmente a la población de mayor edad.

¿Qué es el síndrome mielodisplásico?

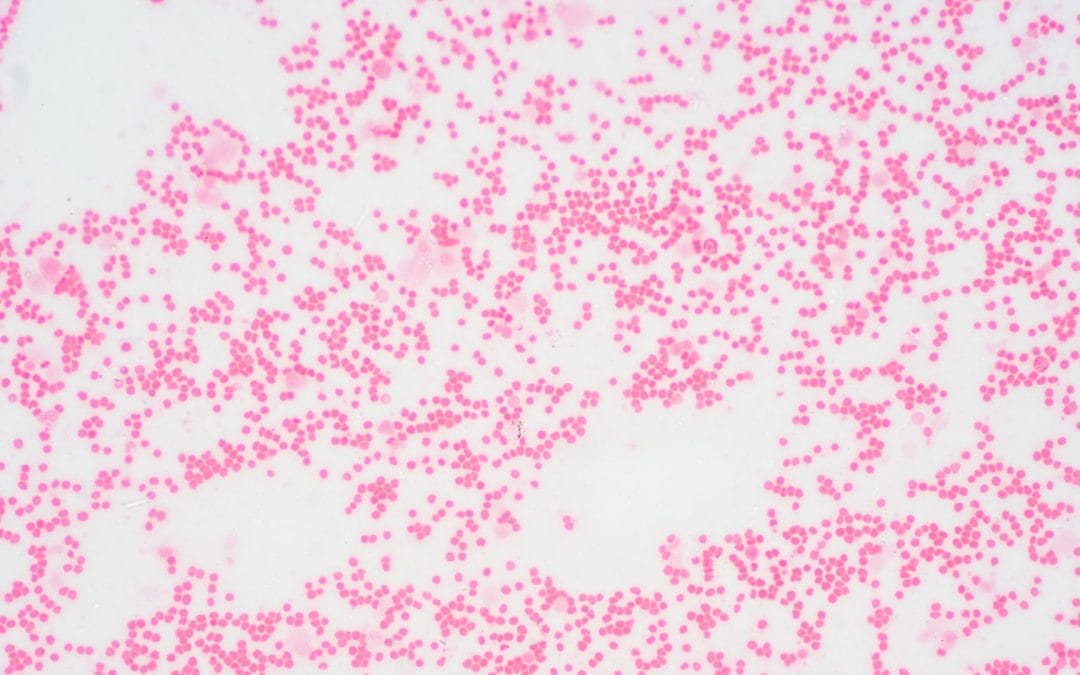

Es un grupo de enfermedades tumorales que afectan a la célula madre de la médula ósea, provocando que las células de la sangre se formen de manera defectuosa (displasia) y además que se mueran demasiado pronto.

¿Y esto en qué se traduce?

En pacientes con niveles bajos de células sanguíneas sanas. Por tanto, personas con anemia (se da en el 80 % de los casos), leucopenia o trombopenia. La falta de hematíes sanos hará que acumulen fatiga y cansancio. En el caso de les falten plaquetas, tendrán mayor propensión a los sangrados. Y la escasez de leucocitos les producirá mayor riesgo a contraer infecciones.

¿Existen factores de riesgo?

Sí. Primero hay que apuntar el tema de la edad- la media de los pacientes es de 75 años- y después hay un factor de riesgo destacado como haber pasado otro cáncer y haber recibido quimio y radioterapia previa, como explica la hematóloga Ana Alfonso. También hay que considerar la exposición a tóxicos y el tabaquismo, aunque el impacto de este último es mucho menor que en otras neoplasias como el cáncer de pulmón.

Con el diagnóstico en la mano, ¿Cuál es el pronóstico?

Variable. En función de la mayor o menor probabilidad de que la enfermedad se transforme en una leucemia aguda- algo que determinará el imprescindible estudio molecular de las mutaciones- se establecen dos grupos. En pacientes de riesgo bajo, con una supervivencia similar a la de la población general, el objetivo será mejorar la calidad de vida. Mientras, en los de riesgo alto, se buscará mejorar la supervivencia (pude ser de meses). Los síndromes mielodisplásicos son enfermedades de por vida, y la única manera de curar a estos pacientes es hacerle un trasplante de un paciente sano.

Y finalmente, cuál es el tratamiento

En los casos de bajo riesgo, si no hay síntomas, se hará una vigilancia activa. Se recurrirá a los estimulantes de la médula ósea para mejorar la anemia, la leucopenia o la trombopenia que puedan presentar. Y si la anemia persiste, a las transfusiones de sangre y tratamientos dirigidos.

En el caso de pacientes de alto riesgo, la solución idónea sería el trasplante de médula de un donante sano, si bien por la edad, la mayoría no pueden ser candidatos al trasplante. Si no es posible, hay que “educar la enfermedad” y, cuando sea posible, recurrir a ensayos clínicos con nuevos fármacos.

Blog

¿Cuántos pacientes de cáncer hematológico de Galicia necesitaron en el último año recurrir al REDMO para encontrar un donante de médula ósea compatible? La renovación del convenio entre ADOS y la Fundación Josep Carreras, encargada de la gestión del registro español de donantes, permitió dar respuesta a esta pregunta. En 2024, 29 enfermos/as oncohematológicos de nuestra comunidad tuvieron una segunda oportunidad, gracias a donadoras y donadores anónimos.

De los 213 trasplantes de médula que el Sergas realizó en 2024, la mayoría fueron autotransplantes. Así, hubo 160 casos en los que se infundieron las células madre de la sangre del propio paciente una vez tratadas con medicación, frente a los 53 en los que fue preciso recurrir a un donante externo sano (un año antes fueron 74)

En ese último caso, solo 24 pacientes tuvieron la fortuna de contar con donadores emparentados. Con todo, el porcentaje- un 45%- es bastante más alto de lo habitual. Así, la media de casos en los que se encuentra donante familiar compatible-generalmente hermanos- ronda normalmente el 25-30%.

Búsquedas activadas

Encontrar un donante para los 29 restantes obligó al Servizo Galego de Saúde a tirar del REDMO, buscando primero “en casa”- la logística es mucho más sencilla- y después en el resto de los registros del mundo. De ahí la necesidad de potenciar al máximo las donaciones, un gesto anónimo, altruista y universal que permite que pacientes de leucemia, linfomas… que necesitan un trasplante de médula, tras fracasar otras líneas de tratamiento previas, puedan salir adelante, puedan salvar la vida.

En este sentido, la labor conjunta de asociaciones de pacientes como Asotrame y ADOS permitió, como os contamos en post anteriores, incorporar en Galicia durante el 2024 a 1.258 nuevos donantes de medula (incremento notablemente superior al de anualidades anteriores), ascendiendo el total, a 31 de diciembre, a 15.442 personas.

Menor actividad

A la vista de las cifras, cabe concluir que, con respecto al 2023, en último año se produjo un descenso de la actividad de trasplantes de médula, que rondó el 14%. Porcentaje de reducción que se duplicó en el caso de los alogénicos (un 28 % menos).

Blog

Ya se conoce el balance oficial de donaciones del año 2024. La Axencia de Doazón de Órganos e Sangue, centro de referencia en Galicia, compartía esta mañana con las asociaciones de pacientes los datos de nuevos donantes y de trasplantes efectuados durante el pasado ejercicio. Un año en el que se logró un hito: superar la barrera de las 15.000 personas registradas en nuestra comunidad como potenciales donantes de médula ósea.

Trasplantes

Atendiendo a la información facilitada por Sanidade, el Sergas realizó el pasado año un total de 213 trasplantes de progenitores hematopoyéticos (células madre de la sangre), lo que popularmente se conoce como trasplantes de médula, entre autólogos y alogénicos o de donante.

La buena noticia es que total de 1.238 gallegos y gallegas, de entre 18 y 40 años, dieron el paso de inscribirse en el REDMO y convertirse, por tanto, en potenciales donantes de médula ósea. La cifra es, de lejos, la mejor de la etapa post pandemia. Así, cabe recordar que en 2023 se contabilizaron 965 en 2023 y un año antes, 786.

Hito logrado

Las nuevas incorporaciones permitieron superar el número redondo de 15.000 gallegos censados en el Registro que gestiona la Fundación Josep Carreras. Un objetivo que la Xunta se marcaba para el 2023, pero que tardó un poco más de la cuenta en alcanzarse.

Hoy son 15.442 las personas de nuestra comunidad dispuestas a donar vida en vida. De todos ellos, diez resultaron compatibles con pacientes de cáncer hematológico que precisaban un trasplante y tuvieron la ocasión de donar sus progenitores hematopoyéticos (células madre de la sangre), regalando así una segunda oportunidad a pacientes en los que fracasaran tratamientos previos. La cifra es algo más baja que en 2023 cuando se registraron 15 donaciones efectivas.

Solidaridad

Desde Asotrame agradecemos la solidaridad y el compromiso de esas 15.442 personas registradas en el REDMO y seguiremos trabajando para que ese número siga creciendo, hasta lograr que ningún paciente de leucemia, linfoma… pierda la vida por no disponen de un donante compatible.

Blog

Afecta a la mitad de las personas que son sometidas a un trasplante de médula ósea de donante y, sin embargo, es una enfermedad tremendamente desconocida. Aprovechando la conmemoración el pasado 17 de febrero del Día mundial de la EICR (Enfermedad injerto contra receptor), buscamos respuestas acerca de esta “complicación” grave, que afecta negativamente a la calidad de vida del paciente y que resulta potencialmente mortal.

¿Qué es la EICR?

¿Qué es la EICR?

Se trata de una complicación postrasplante bastante común y grave. Se produce cuando las células del nuevo sistema inmune del donante (los linfocitos T que producen las células madre infundidas en el trasplante de médula) reconocen como extraños los tejidos y órganos sanos del receptor y, en consecuencia, los atacan.

Se distinguen dos tipos de EICR: la aguda (cursa en los primeros días tras el trasplante) y la crónica, con un desarrollo más lento. Compartimos una infografía de Sanofi acerca de las diferencias. Con todo, cabe apuntar que, de forma creciente, ambas manifestaciones tienden a solaparse.

¿Se puede evitar la EICR?

Para tratar de evitar su aparición, el paciente trasplantado debe tomar, siguiendo las indicaciones del equipo médico, los denominados inmunosupresores. Se trata de fármacos que debilitan el sistema inmune para controlar el ataque de estas células a los tejidos del receptor. Son tratamientos no exentos de efectos adversos, entre otros, la recaída de la enfermedad hematológica o incluso la aparición de otros tumores. En primera línea, se suelen utilizar corticoides.

¿Existen factores de riesgo?

Sí. La jefa de Hematología y Hemoterapia del Hospital Álvaro Cunqueiro, Carmen Albo, apunta al seguimiento incorrecto del tratamiento por parte del paciente; al uso cada vez más habitual de sangre periférica como fuente de las células madre de la sangre que se trasplantan en lugar de la médula ósea; el uso de donantes mujeres con receptores varones; las diferencias de nivel de compatibilidad, la edad de la persona donante y de la receptora – cuanto más mayores, más riesgo- o la propia enfermedad de base.

¿Qué problemas causa la EICR?

A grandes rasgos, la EICR aguda cursa con manifestaciones en la piel, intestino e hígado; mientras que la crónica, aún más peligrosa, puede afectar, de forma más o menos severa, a cualquier órgano o tejido (ojos, mucosas oral y genital, tracto digestivo, pulmones, aparato locomotor…) Causa daños en los órganos y puede provocar una disminución de su funcionamiento. Impacta pues de forma notable en la salud física y afecta a la salud emocional.

¿Es mortal?

Sí, es potencialmente mortal. De manera general, la EICR merma la calidad de vida del superviviente –para muchas personas que experimentan “dolor y diferentes molestias” supone un “calvario”- y es la mayor causa de morbilidad y mortalidad posterior al trasplante (aproximadamente un 25%), una vez curada la enfermedad de base.

Es cierto que la incidencia de la de la EICR aguda severa ha disminuido durante los últimos años. Pero también hay que apuntar que la incidencia de la EICR crónica sigue representando un problema que se mantiene constante.

¿Qué pasos se pueden dar para mejorar?

Tal y como establece el manifiesto impulsado por AEAL y Sanofi, se requiere un abordaje multidisciplinar destinado a mejorar el diagnóstico y el manejo de los pacientes. En este sentido, defienden la necesidad de “potenciar el soporte que reciben en centros de especialidades mediante equipos multidisciplinares y promover el seguimiento en otras instituciones (centros de rehabilitación, etc)”. Además, urge la “aprobación de nuevos tratamientos capaces de modificar el curso de la enfermedad”, y con ello la supervivencia y calidad de vida de quienes conviven con la enfermedad.

Blog

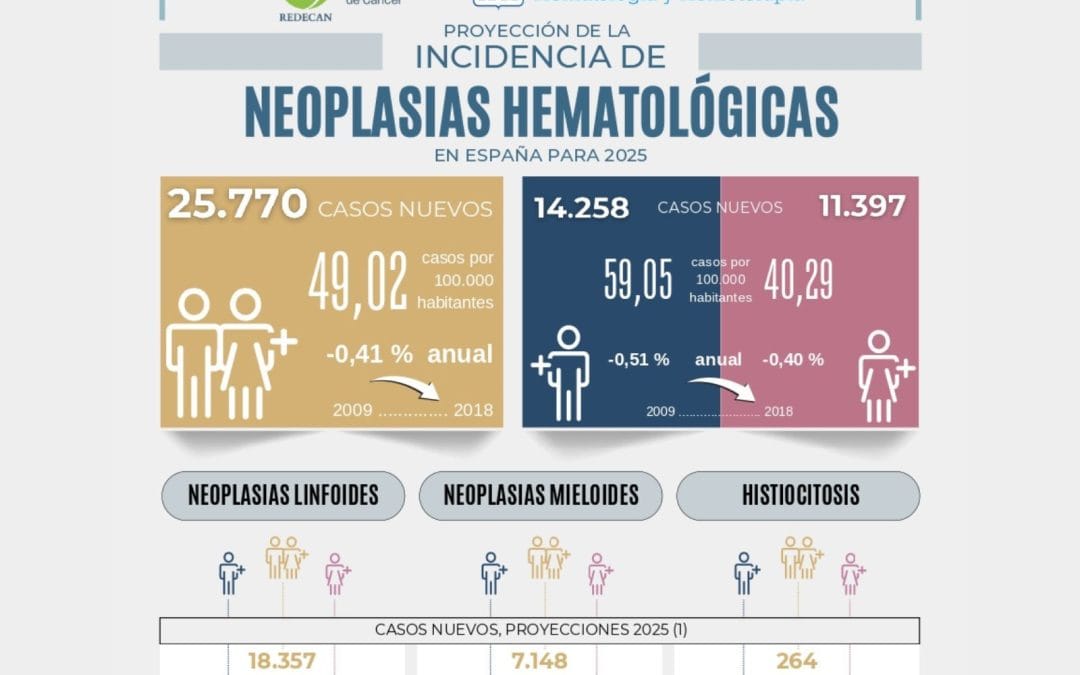

Como cada año, la Red Española de Registros de Cáncer hacía públicas a finales de enero las estimaciones completas acerca de la incidencia del cáncer en España en 2025. Datos que confirman que el cáncer hematológico será el quinto más frecuente en nuestro país, representando el 10% de todos los casos de cáncer diagnosticados en nuestro país. Se diagnosticarán 25.770 casos, por detrás de los de mama, pulmón, próstata y colon.

Y aunque la cifra siempre nos parecerá elevada, lo cierto es que globalmente, tras años aumentando, el número decrece (en 2024 fueron casi 3.000 más). Una previsión que ya se apuntaba en el estudio específico elaborado sobre cáncer sanguíneo realizado en colaboración con la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, subraya la continua mejora de las tasas de supervivencia.

Diagnósticos

Entrando en las cifras, el informe apunta que el 71% (un total de 18.357) serán diagnosticadas como neoplasias linfoides. Esto supone que habrá 34,9 casos por 100.000 habitantes. Menor es la proporción de neoplasias mieloides. Estiman desde Redecan y SEHH que se diagnosticarán 7.148 (13,6 casos por 100.000 habitantes) y un total de 264 (1%) casos restantes como histiocitosis.

Porcentajes que, según explican desde SEHH y Redecan, suponen que, “en el grupo de las neoplasias linfoides, la incidencia se mantiene estable en los últimos años, siendo más frecuentes en hombres que en mujeres y aumentando con la edad. Mientras, en el caso de las neoplasias mieloides, se observa un ligero descenso en la incidencia, siendo mayor en los hombres e incrementándose con la edad”.

Vivir más y mejor

La supervivencia global de los cánceres hematológicos durante el período analizado en el informe (2009-2018) fue del 62,1%, mostrando las neoplasias linfoides un mejor pronóstico. Por ejemplo, superan de largo el 80 % el linfoma folicular, el linfoma de Hodgkin, y la leucemia linfática crónica. Y algo fundamental, estamos en un momento en el que se están produciendo grandes avances en la innovación.

En cuanto a la población infantil, el informe estima que se diagnosticarán 445 casos, cifras semejantes a las del año previo. Y el porcentaje de supervivencia del 84,6% a los 5 años del diagnóstico, sin diferencias entre sexos, alcanzando en los linfomas infantiles un valor del 93,3%.

Con motivo del Día mundial contra el cáncer, desde SEHH subrayaban “la importancia de incorporar algunas de las novedades terapéuticas ya disponibles, que aún precisan aprobación en nuestro país y cuya financiación mejoraría el abordaje de los pacientes españoles”. Una demanda a la que nos sumamos desde Asotrame. Un reto esencial para mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

Blog

Desde Asotrame, la Asociación gallega de personas trasplantadas de médula ósea y enfermedades oncohematológicas, presentamos una entrevista realizada a La Higuera. Esta asociación sin ánimo de lucro, creada por supervivientes de cáncer hematológico, ha identificado una notable carencia de información sobre la salud sexual femenina. Por ello, hemos querido preguntarles sobre su experiencia y la situación actual tras haber vivido en primera persona esta difícil etapa.

PREGUNTA: ¿Es común que se produzca la ausencia de menstruación durante el tratamiento de quimioterapia? En caso afirmativo, ¿es probable que el ciclo menstrual se restablezca una vez completados todos los ciclos de quimioterapia?

RESPUESTA: Más que una ausencia de menstruación se trata de menopausia precoz. Este es un matiz importante, ya que, durante la transición natural hacia la menopausia, todas las mujeres experimentan un período de ausencia de menstruación que marca el fin de la perimenopausia. Sin embargo, la forma en que esto afecta a la salud difiere considerablemente cuando la menopausia llega de manera abrupta, como ocurre durante los procesos oncológicos.

La ausencia de menstruación durante la quimioterapia es un fenómeno común, pero la posibilidad de que el ciclo menstrual se restablezca tras completar el tratamiento varía de una paciente a otra. Según qué tratamientos, por ejemplo, en caso de tratamientos para la leucemia, incluso es común una inducción a la menopausia para evitar riesgos asociados. Ahora bien, una vez finalizados los ciclos de quimioterapia, en algunos casos puede volverse a la normalidad y en otros tiene lugar la menopausia precoz.

PREGUNTA: ¿Recibisteis algún tipo de tratamiento para la menopausia inducida?

RESPUESTA: No, no recibimos tratamiento para la menopausia inducida. El área de Hematología no aborda este aspecto y nos derivan a ginecología cuando lo planteamos. Lo más destacado es que, al llegar a ginecología con menopausia precoz inducida por los tratamientos, el personal tampoco sabe cómo actuar. En general, sentimos que muchas de nuestras inquietudes no tenían respuestas. Fue un largo peregrinaje hasta que se nos propuso el tratamiento hormonal sustitutivo. Además, se nos recomendó usar productos de farmacia, pero ninguno financiado por el sistema sanitario. Por ello, es fundamental comenzar a buscar soluciones para garantizar que las supervivientes podamos tener calidad de vida en todos los aspectos. Ello incluye la salud sexual femenina. Creemos que la ginecología debe abarcar cuestiones relacionadas con patologías, en relación con otras áreas como la oncohematología, y la sexualidad. Sin embargo, esta visión aún no ha sido plenamente integrada en el sistema sanitario.

PREGUNTA: ¿Se informa sobre las posibilidades de concebir un embarazo después del diagnóstico y tratamiento oncológico?

RESPUESTA: En este aspecto cada paciente y tipología de cáncer es un mundo. En términos generales, existen opciones de ser madre después de un proceso oncológico. Se puede realizar la extracción y preservación de óvulos, corteza ovárica, u otras opciones similares, dejando a la paciente la decisión final. En caso de que no sea posible preservar la fertilidad y la paciente enfrente una pérdida permanente de la misma, es crucial proporcionar información sobre las alternativas disponibles, como la ovodonación, y explicar cuándo y cómo estas opciones pueden ser aplicables.

El equipo médico a menudo justifica la falta de preservación de la fertilidad alegando que la prioridad era salvar la vida de la paciente, y que, en algunos casos, no había tiempo o no era conveniente. Si bien entendemos que en situaciones críticas esto puede ser necesario, es fundamental reconocer que la pérdida de la fertilidad para muchas mujeres requiere un proceso de duelo. Por ello, reclamamos que se establezca un protocolo que contemple no solo la atención médica urgente, sino también la información adecuada para las pacientes desde el inicio del proceso oncológico sobre todos los aspectos relacionados con la fertilidad, asegurando que puedan enfrentar esta situación de manera integral y con el debido acompañamiento emocional.

PREGUNTA: ¿Cuál es la relación entre la menopausia precoz y aspectos relacionados con la función sexual, como la libido y la lubricación?

RESPUESTA: Las repercusiones a corto y medio plazo tienen un impacto significativo en nuestra salud sexual. Es común experimentar atrofia vaginal y sequedad, que a menudo se manifiestan con picazón, así como incontinencia. Además, la atrofia vaginal puede provocar dolor durante la penetración. La disminución abrupta de las hormonas también afecta la libido, reduciendo el deseo sexual que se experimenta cuando nos sentimos atraídas por otra persona. Por lo que, con este panorama, no es extraño que nuestras relaciones sexuales se vean afectadas.

Por ello es tan importante visibilizar esta problemática, porque si no se habla de ello, puede que muchas mujeres que han pasado o están pasando por un proceso oncológico no sepan qué les ocurre y, como nos pasó a nosotras, puedan llegar a sentirse bichos raros, incomprendidas o que no tengan recursos para hacer frente a todas estas nuevas circunstancias de su cuerpo. No obstante, al igual que es importante visualizar la problemática, también es necesario indicar que estos aspectos pueden trabajarse, mejorarse, con autocuidado y abandonando el entendimiento coitocentrista de la sexualidad.

En nombre de Asotrame, queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a La Higuera por su dedicación y tiempo en abordar la salud sexual femenina en el contexto oncológico. Su trabajo ofrece un apoyo e información invaluable a quienes conocen esta difícil etapa.

¿Qué es la EICR?

¿Qué es la EICR?

Comentarios recientes